こんにちは、不動産ライターの小花絵里(おばなえり)です。

Webライターとして記事を書く中で、「伝わる文章が書けない…」と悩んだことはありませんか?そんなときに役立つのが、「PREP法」です。

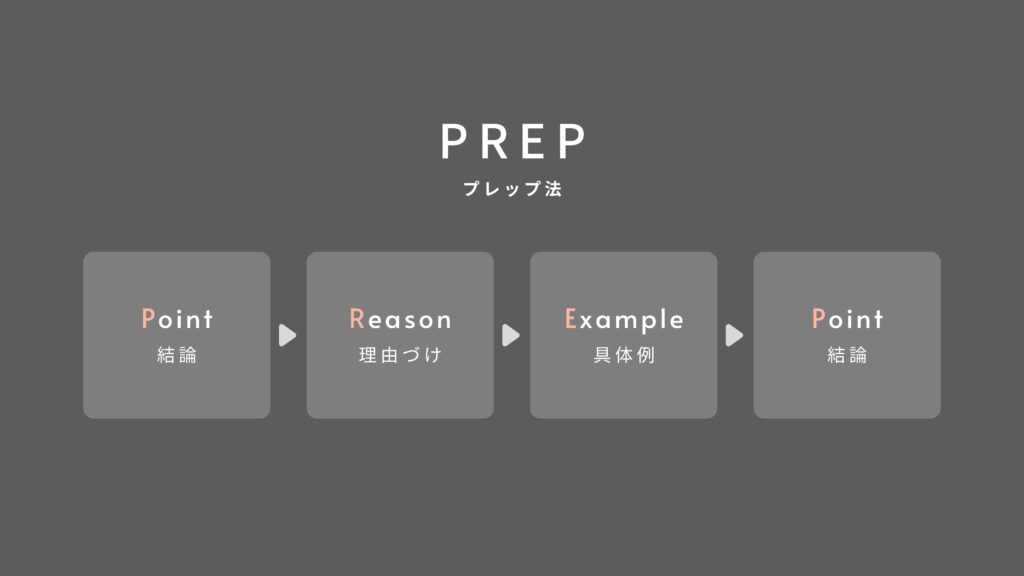

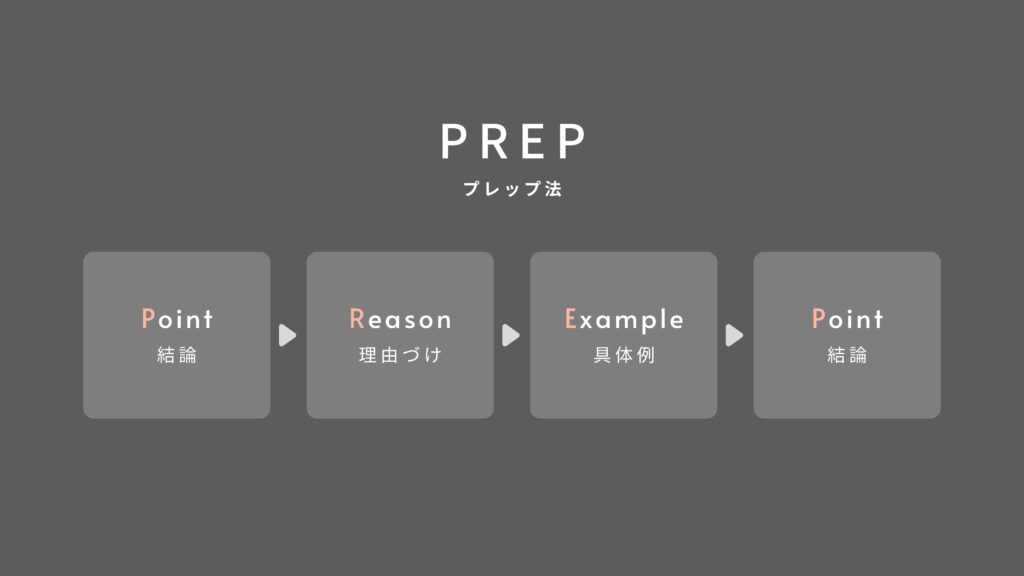

PREP法は結論→理由→具体例→結論の順で構成する手法。PREP法を使って記事の構成を考えることで、わかりやすく説得力のある文章を作りやすくなるのです。

読者さん

読者さんPREP法って何?どうやって使えばいいの?

そこで今回は、PREP法の基本やPREP法を使った文章の書き方について、例文付きで解説します。

PREP法を使った文章の練習方法なども解説しますので、「伝わる文章を書きたい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

hana writing office代表。不動産業界での経験から、不動産についてわかりやすく解説する不動産ライター。大手Webメディアにも多数寄稿。執筆実績はこちら

保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/FP2級/日商簿記2級/教員免許(国語)他

Twitter:@writerERI

Instagram:@eri.writer

note:writer_eri

- 独学に限界を感じている…

- 副業・フリーランス仲間が欲しい!

- 高単価案件を獲得できる人になりたい

- もっとスキルアップしたい

- 将来的にWebディレクターも目指したい

Webライティング・ブログ・デザイン・AI等、Webスキルを磨きたいならメイカラ

![]()

![]()

メイカラの講師は全員「Webライター」「ブロガー」など独立した人だけ。実績のある講師からマンツーマン指導を受けられるWebスクールです。

仲間とつながれるオンラインサロンもあり◎ まずは無料相談してみよう!

\ プロのノウハウを自宅で学べる! /

PREP法とは?結論→理由→具体例→結論の順で構成する文章術

PREP法とは、結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)の順で文章を構成する方法です。

PFRP法は結論を最初に示すため、読者が主張の要点をすぐに理解しやすいのが特長の一つ。結論を伝えたあとに理由と具体例を補足することで主張に説得力が増します。

最後に再び結論で締めることで、伝えたい内容の印象を強めることができます。

このように、PREP法を使うとシンプルで論理的な流れを作りやすく、読み手に伝わりやすい文章に仕上げることができるのです。

PREP法は、Webライティングやプレゼンテーション、日常のコミュニケーションにも応用できる万能な文章術として、多くの場面で活用されています。

ここからは、PREP法について各アルファベットに分けて詳しく解説します。

Point(結論)

PREP法の最初のステップは、結論(Point)を提示すること。文章の冒頭で主張や要点を明確に伝えることで、読者は内容の方向性をすぐに理解しやすくなるのです。

最初に結論を示すことで読者の関心を引きつけ、次の部分を読む動機付けにつながります。

Reason(理由づけ)

次に、結論を支える理由(Reason)を述べます。なぜその結論に至ったのか、またはその結論がなぜ重要なのかを具体的に説明します。

理由を明確にすることで、読者の納得感が高まり、主張に信憑性を持たせることが可能です。

Example(具体例)

理由を述べた後は、それを裏付ける具体例(Example)を挙げます。具体例は読者にリアリティを与え、内容をより具体的にイメージできるようにします。

事実やエピソードを交えることで、説得力を一段と高めることができるでしょう。

Point(結論)

最後にもう一度結論(Point)を述べ、文章を締めくくります。最初に述べた結論を繰り返すことで、読者に主張を再確認させ、印象を強めます。

この繰り返しが、伝えたい内容を効果的に記憶に残す鍵となるのです。

【例文あり】PREP法を使った文章の書き方

ここでは、PREP法を使った文章の書き方について、例文付きで解説します。

PREP法を使ってシンプルでわかりやすい文章を書きたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

例文①自己PR

P(結論):私は、チャレンジ精神が旺盛な人間です。

R(理由):なぜなら、新しいことに積極的に取り組み、自分を成長させることにやりがいを感じているからです。

E(具体例):例えば、前職では未経験のプロジェクトに自ら手を挙げ、独学で必要なスキルを習得しました。その結果、プロジェクトを成功に導き、売上を前年比120%に向上させることができました。

P(結論):だからこそ、貴社でも新しい課題に積極的に取り組み、成果を出せると確信しています。

この例文では、「チャレンジ精神がある」という強みを理由と具体例で補強しています。特に具体例では、成果を明確に示すことで主張の説得力を高めています。

最後に結論を繰り返すことで、相手に強く印象付ける構成になりました。

例文②メール

P(結論):構成案を早めに送っていただきたいです。送付時期を教えていただけないでしょうか?

R(理由):構成案が届かないため執筆を開始できず、納期が迫っている中で進捗が止まってしまっているためです。

E(具体例):例えば、今週末の納期に間に合うようにするためには執筆作業を本日から開始する必要がありますが、構成案がない状態では具体的な作業に着手できません。

P(結論):そのため、構成案の送付時期を教えていただけると大変助かります。何卒よろしくお願いいたします。

Webライターの仕事でありがちなシチュエーションですね!

この例文では、PREP法を用いて伝えたいをハッキリと示しています。

結論から入り、理由と具体例で状況の緊急性と必要性を説明し、最後に結論を再提示することで、受け取り手が迅速に対応しやすくなる構成にしています。

例文③Webライティング

P(結論):WebライティングではPREP法を使うべきです。

R(理由):なぜなら、この型を使えば、論理的でわかりやすい文章を簡単に構成できるからです。

E(具体例):例えば、商品レビューを書く場合、最初に「この商品をおすすめする」という結論を提示し、その理由を明確に述べます。さらに、具体的な利用者の体験談を交えることで信頼感を高め、最後に再び「この商品を試す価値がある」と結論付けることで、読者に強くアピールすることが可能です。この流れにより、情報が整理され、読者にとって読みやすい文章が完成するでしょう。

P(結論):だからこそ、論理的で説得力のある記事を書くために、PREP法を活用することをおすすめします。

この例文では、PREP法をテーマそのものに応用しています。結論から始めて読者の興味を引き、その理由と具体例で説得力を持たせています。

Webライターは、検索からたどり着いた読者の悩みを解決する記事を作るのが仕事です。PREP法を活用して、読者の知りたい情報をわかりやすく伝えていきましょう。

PREP法のメリット

ここでは、PREP法を使うメリットについて解説します。

わかりやすく伝わる文章が書ける

PREP法を使えば、結論→理由→具体例→結論という順序で情報を整理して伝えることができます。

さらに、最初に結論を示していることから、読者には早い段階で「何を伝えたいか」を理解してもらいやすくなります。

そのため、主張したいメッセージを読者に直感的にわかりやすく伝えることができるメリットがあるのです。

論理的な構成で説得力が増す

PREP法は結論を理由と具体例で裏付ける構成となっているため、主張に説得力を持たせることが可能です。

また、結論を最初と最後に繰り返すことで、読者の記憶に残りやすい文章にもなるでしょう。

さらに、具体例を挙げることで内容がよりリアルに感じられるため、読者から共感を得やすくなるメリットもあります。

初心者でも簡単に使いこなせる

PREP法はシンプルな4つのステップから成り立っているため、文章を書くことに慣れていない初心者でも簡単に取り入れやすいメリットがあります。

PREP法の「型」を覚えれば文章の構成を考えやすくなり、「何を書くべきか迷う」ことが少なくなるでしょう。

「型」があると書くべき内容がスムーズに決まりそうですね!

どんなテーマにも応用しやすい

PREP法は、ビジネス文書やブログ記事、プレゼンテーション資料など、さまざまなジャンルの文章に応用できます。

テーマや対象読者を選ばず使えるため、汎用性が高いことも特長の一つ。商品レビュー記事などでも、PREP法の型を使えば内容を論理的に整理して伝えられるでしょう。

応用範囲の広さが、PREP法の大きなメリットの一つです。

PREP法のデメリット

ここでは、PREP法を使うデメリットについて解説します。

文章が単調になりやすい

PREP法は決まった型に沿って書くため、文章全体が機械的に見えてしまうことがあります。

常に「結論→理由→具体例→結論」の流れを繰り返すと、読み手にとってはパターンが読めてしまい、飽きやすくなる可能性があるでしょう。

単調にならないようにするためには、接続詞や語尾のバリエーションを意識するなど、文章に緩急や変化をつける工夫が必要です。

感情が伝わりにくい

PREP法は論理を重視する構成なので、感情や雰囲気といった「心に訴える要素」が弱くなりがちです。

感動させたい、共感してほしいといった目的の場合、理屈だけでは伝えきれないこともあります。

感情を伝えたい場合は、感情を表す言葉や表現を意識的に取り入れ、文章に「熱量」を加えることが大切です。

書き手の個性が出にくい

型に沿って文章を書くことで安定した文章が書きやすいメリットがある一方で、書き手の個性や文体が薄れやすいという欠点もあります。

ブログやエッセイなどパーソナリティを出すことが求められる場面では、PREP法だけに頼ると無難すぎる印象になることが考えられます。

書き手の個性を出したい場合は、あなたらしい言い回しを考えたり、体験談を盛り込んだりして、個性を表現する工夫が必要でしょう。

使いこなすには練習が必要

PREP法はシンプルな構成ではありますが、効果的に使いこなすにはある程度の練習が必要です。ただ型に当てはめるだけでは、説得力のある文章にはならないからです。

結論と理由・具体例のバランスをとったり、内容に合った言葉選びをしたりするためには、PREP法を繰り返し使って慣れることが大切です。

最初は時間がかかっても、練習していくうちに自然に書けるようになるでしょう。

PREP法を使った文章の練習方法

ここでは、PREP法を使った文章の練習方法について紹介します。

SNSの投稿

SNSは、PREP法の練習にぴったりの場所だといえます。短い文章で伝えたいことを明確にする必要があるため、手軽にたくさん練習しやすいからです。

たとえば、「この本は読むべき!(結論)なぜなら短時間で本質が学べるから(理由)。具体的に、1時間で要点がつかめて、実生活にも応用できた(例)。だから忙しい人にもおすすめ(再結論)」といった形で試してみましょう。

日記を書く

日記にPREP法を取り入れることで、ただの感想や出来事の記録が、論理的な文章トレーニングになります。

たとえば、「今日は充実した一日だった(結論)。なぜなら、計画通りに仕事が進んだからだ(理由)。午前中にタスクを終え、午後はゆとりを持って作業できた(具体例)。だから、やはり前日の準備が大事だと感じた(再結論)」のようにまとめると、思考整理にもつながるでしょう。

口頭での説明でも意識する

PREP法は文章だけでなく、話す場面でも効果的です。プレゼンや報告、ちょっとした雑談でも、「結論→理由→具体例→結論」を意識して話すことで、相手に伝わりやすくなります。

たとえば「なぜその提案が良いのか」を説明するときにPREPで組み立てれば、無駄のない論理的な説明ができるようになるのです。日常的に使うことで自然と使い慣れていくでしょう。

PREP法を使って論理的でわかりやすい記事に仕上げよう!

PREP法は、誰でもすぐに実践しやすいシンプルな文章構成です。最初に結論を示して、理由と具体例で裏付け、最後にもう一度結論を伝えることで、読み手にとって論理的でわかりやすい文章になります。

特にWebライティングでは、読者の興味を引き、納得してもらうために非常に効果的な手法だといえるでしょう。

PREP法を使って文章を書く場合、最初は型通りに書くことを意識して、少しずつ表現や構成に自分らしさを加えていくことをおすすめします。

少しずつ練習していくことで、自然と読みやすく伝わる文章が書けるようになるでしょう。

今回紹介した例文や練習法も参考に、ぜひ日々のライティングにPREP法を取り入れてみてください。文章力アップへの第一歩として、お役に立てば幸いです。